(1)

Période de révolution synodique : Temps qui sépare deux configuration

identiques successives du système planète-soleil-terre.

(1)

Période de révolution synodique : Temps qui sépare deux configuration

identiques successives du système planète-soleil-terre.(2) (r) : Rotation rétrograde.

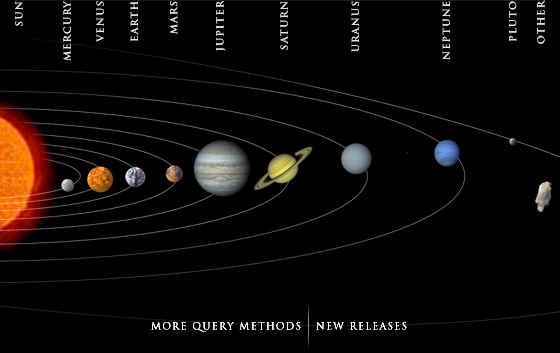

Le disque protoplanétaire qui s'est agrégé, il y a environ cinq milliards d'années, en planètes et satellites autour du soleil contient tous les éléments chimiques usuels, de l'hydrogène à l'uranium. Cependant, les planètes ainsi formées vont avoir une composition différente en fonction de la distance qui les sépare du soleil. La température s'élevant avec la proximité de l'astre central, l'hydrogène gazeux et l'hélium ne pourront subsister longtemps sur celles qui en sont proches. C'est la raison pour laquelle on distingue deux grands types de planètes:

| -

Les planètes telluriques - Les planètes gazeuses et Pluton qui est un cas particulier. La distribution de ces astres par rapport au soleil dépend de la loi de Titus-Bode. |

LA LOI DE TITUS-BODE Au XVIIIème siècle, les astronomes allemand Wolf puis Titus et Bode ont déterminé empiriquement la formule suivante indiquant la distance d'une planète au soleil. D = 0,4 + (0,3 x 2n) Avec D = distance héliocentrique exprimée en Unités Astronomiques (terre = 1) et n = - infini pour Mercure, 0 pour Vénus et est incrémenté de 1 ensuite. La valeur n=3 correspond à la ceinture des astéroïdes. La loi est approximative au delà d'Uranus. |

Les planètes telluriques sont les plus proches du soleil et présentent une surface solide majoritairement composée de silicates et un noyau central ferreux. Les planètes gazeuses se situent au delà et sont composées d'un noyau solide sans doute composé d'hydrogène métallique, entouré d'une couche comparable aux planètes telluriques et, c'est leur particularité, d'une énorme couche d'hydrogène et d'hélium liquides vers le centre et gazeux vers la périphérie. L'interface des deux états ne doit pas être bien définie et il est difficile d'en distinguer les surfaces des atmosphères. Entre Mars et Jupiter se situe la ceinture des astéroïdes ou évoluent des milliards de petits objets de tailles très variables mais dont le plus gros est Cérès, d'environ 1000 kms de diamètre. enfin, au delà de Neptune se trouve le couple pluton Charon, atypique dans cette classification. Il s'agit sans doute d'un objet issu de la ceinture de Kuiper dont l'orbite a été perturbée. On peut le classer, de part son apparence, dans les planètes telluriques.

Le tableau ci dessous résume leurs principales caractéristiques. (Y figurent quatre astéroïdes en rouge, à titre indicatif)

| Nom | Distance moyenne (U.A.) | Demi grand axe (U.A.) | Excent. | Inclin. sur l'éclip. |

Période de révolution sidérale (an, jour) | Vitesse orbitale moyenne (km/s) | Période

de révolution synodique (an, jour) (1) |

Diamètre

équatorial (km) |

Aplatis sement |

Masse (Terre=1) | Densité | Pesanteur à l'équat. en m/s2 |

Rotation sidérale (jour,heure) | Vitesse

de libération ( km/s) |

| Mercure | 0,3871 | 0,466 | 0,206 | 7°00' | 87,969j | 47,89 | 115,9j | 4.878 | 0 | 0,055 | 5,44 | 3,78 | 58,646j | 4,25 |

| Vénus | 0,7233 | 0,729 | 0,007 | 3°24' | 224,701j | 35,04 | 1a218,7j | 12.104 | 0 | 0,815 | 5,25 | 8,60 | 243j(r)(2) | 10,36 |

| Terre | 1 | 1,077 | 0,017 | 0° | 365,256j | 29,80 | - | 12.756 | 0,00335 | 1 | 5,52 | 9,78 | 23h56mn | 11,18 |

| Mars | 1,5237 | 1,665 | 0,093 | 1°51' | 1a321,256j | 24,14 | 2a49,5j | 6.794 | 0,005 | 0,107 | 3,94 | 3,72 | 24h37mn | 5,02 |

| Cérès | 2,77 | 0,077 | 9°43' | 4,60 a | 1.016 | 9h06mn | ||||||||

| Pallas | 2,77 | 0,232 | 35°42' | 4,61 a | 607 | 10h06mn | ||||||||

| Vesta | 2,36 | 0,090 | 6°24' | 3,63 a | 537 | 10h36mn | ||||||||

| Hygié | 3,14 | 0,118 | 5°18' | 5,60 a | 450 | 18h | ||||||||

| Jupiter | 5,2026 | 5,453 | 0,048 | 1°19' | 11a314,84j | 13,06 | 1a33,6j | 142.880 | 0,062 | 317,95 | 1,31 | 24,8 | 9h50mn | 59,64 |

| Saturne | 9,5547 | 10,074 | 0,056 | 2°30' | 29a167j | 9,64 | 1a12,8j | 120.660 | 0,0912 | 95,2 | 0,69 | 10,5 | 10h20mn | 35,41 |

| Uranus | 19,2181 | 20,080 | 0,046 | 0°46' | 84a7,4j | 6,80 | 1a4,4j | 50.800 | 0,06 | 14,6 | 1,21 | 9 | 10h42mn | 21,41 |

| Neptune | 30,1096 | 30,328 | 0,009 | 1°47' | 164a280,3j | 5,43 | 1a2,2j | 49.560 | 0,02 | 17,2 | 1,67 | 11,6 | 15h48mn | 23,52 |

| Pluton | 39,4387 | 49,298 | 0,246 | 17°10' | 247a249j | 4,74 | 1a1,5j | 2.320 | 0,003 | 2,1 | 6j9h18mn |

(1)

Période de révolution synodique : Temps qui sépare deux configuration

identiques successives du système planète-soleil-terre.

(1)

Période de révolution synodique : Temps qui sépare deux configuration

identiques successives du système planète-soleil-terre.

(2) (r) : Rotation rétrograde.

(3): Image de l'astéroïde Eros prise par la sonde NEAR

Passons en revue ces planètes rapidement, le sujet de ce site en étant les satellites.

4.1.1

Mercure

Mercure

est la planète la plus proche du soleil. Elle ne possède pratiquement pas

d'atmosphère, si ce ne sont des traces d'hélium. De ce fait, les variations de

température à sa surface sont très importantes, variant de 700°K (420°C) le

jour à 100°K (-170°C) la nuit. Elle est difficile à observer de la Terre de

part sa proximité avec le soleil. On a cependant pu y noter une surface

très cratérisée, ancienne, ne trahissant aucune activité sismique.

Récemment, des traces pouvant correspondre à de la glace d'eau ont été

observées dans une partie de cratère que les rayons du soleil n'atteignent

jamais. Ceci ne pourrait que confirmer l'omniprésence de cet élément apporté

par les comètes dans le système solaire.

Mercure

est la planète la plus proche du soleil. Elle ne possède pratiquement pas

d'atmosphère, si ce ne sont des traces d'hélium. De ce fait, les variations de

température à sa surface sont très importantes, variant de 700°K (420°C) le

jour à 100°K (-170°C) la nuit. Elle est difficile à observer de la Terre de

part sa proximité avec le soleil. On a cependant pu y noter une surface

très cratérisée, ancienne, ne trahissant aucune activité sismique.

Récemment, des traces pouvant correspondre à de la glace d'eau ont été

observées dans une partie de cratère que les rayons du soleil n'atteignent

jamais. Ceci ne pourrait que confirmer l'omniprésence de cet élément apporté

par les comètes dans le système solaire.

La vie sur Mercure telle qu'elle a été décrite est

impossible. La quasi absence d'atmosphère (pression de l'ordre de 10-13

bar) empêche l'eau d'y demeurer à l'état liquide. De plus, aucun indice ne

laisse supposer que les conditions sur cette planète aient pu être autrefois

différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui.

Mercure est une planète inerte, géologiquement et biologiquement.

4.1.2

Mars

Mars

est un fantasme pour les chercheurs de vie extra terrestre intelligente. On a

longtemps cru y voir des canaux, "preuves" d'une vie évoluée, et les

variations de coloration et de luminosité du sol, dues à des tempêtes de

sable, ont longtemps été interprétées comme des traces d'agriculture. Cet

obscurantisme a été réduit à néant par les nombreuses missions dévolues à

cette planète, dont nous sont parvenues de nombreuses données laissant

apparaître Mars sous un jour nouveau.

Mars

est un fantasme pour les chercheurs de vie extra terrestre intelligente. On a

longtemps cru y voir des canaux, "preuves" d'une vie évoluée, et les

variations de coloration et de luminosité du sol, dues à des tempêtes de

sable, ont longtemps été interprétées comme des traces d'agriculture. Cet

obscurantisme a été réduit à néant par les nombreuses missions dévolues à

cette planète, dont nous sont parvenues de nombreuses données laissant

apparaître Mars sous un jour nouveau.

Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif.

Il faut admettre que Mars est la candidate la plus sérieuse à l'apparition de

la vie dans le système solaire, hormis la Terre. On y observe en effet des

structures topologiques évoquant fortement des lits de fleuves asséchés et

des rivages de lacs ce qui laisserait supposer que l'eau y a existé à l'état

liquide. Elle aurait disparu du fait de la réduction de la pression

atmosphérique (la gravité sur Mars est 2,5 fois moindre que sur la terre et

retient donc moins les gaz). L'atmosphère actuelle (voir tableau), composée

principalement de CO2, n'est donc pas assez dense (pression de 5 à 6

millibars), pour maintenir cet élément à l'état liquide. Néanmoins, l'eau a

du comme il a été vu autrefois couler sur Mars et il est probable que de la

glace ait persisté sous la surface, sous forme d'une sorte de permafrost

comparable à ce que l'on trouve en Sibérie. Certaines hypothèses envisagent

même la présence sous la surface d'eau liquide. (Le point triple de l'eau a

pour coordonnées T=273K et P=4,6 mm de mercure. Dans les conditions martiennes,

la pression partielle de l'eau devrait donc, pour qu'elle soit liquide, être

supérieure à 4,6 mm de Hg. Or, elle est actuellement d'environ 0,5 mm.)

La

température à la surface de cette planète varie de 130°K (-140°C) l'hiver

aux pôles à 300°K (27°C) l'été à l'équateur. La dynamique de Mars est en

effet caractérisée par une forte obliquité de l'axe de rotation (25,1°) et

une forte excentricité, ce qui provoque des variations climatiques importantes

entre les saisons. Les températures de condensation de l'eau et du gaz

carbonique étant, dans ces conditions de pression respectivement de 190 et

150°K, ces éléments persistent sous forme solide à la surface, en

particulier aux pôles qui sont recouverts de calottes de glace d'un mélange

des deux éléments dont la taille varie en fonction des saisons, et sous forme

gazeuse créant des nuages apparentés à nos cirrus et des brumes qui

condensent régulièrement en givres.

La

température à la surface de cette planète varie de 130°K (-140°C) l'hiver

aux pôles à 300°K (27°C) l'été à l'équateur. La dynamique de Mars est en

effet caractérisée par une forte obliquité de l'axe de rotation (25,1°) et

une forte excentricité, ce qui provoque des variations climatiques importantes

entre les saisons. Les températures de condensation de l'eau et du gaz

carbonique étant, dans ces conditions de pression respectivement de 190 et

150°K, ces éléments persistent sous forme solide à la surface, en

particulier aux pôles qui sont recouverts de calottes de glace d'un mélange

des deux éléments dont la taille varie en fonction des saisons, et sous forme

gazeuse créant des nuages apparentés à nos cirrus et des brumes qui

condensent régulièrement en givres.

Pour parfaire cette vision "familière" de Mars, il faut ajouter que

des vents violents et fréquents en balaient la surface, soulevant des tempêtes

de poussière.

| COMPOSITION DU SOL |

Mars est donc en conclusion une très bonne candidate à la présence d'une vie extra-terrestre. Si il y a peu de chance, en l'absence apparente d'eau liquide, que des organismes s'y développent actuellement, la probabilité de présence de fossiles est significative, à moins que certaines bactéries aient pu y survivre en hibernation. De nombreuses missions dévolues à l'étude de la planète sont prévues, dont la finalité sera l'exploration humaine aux alentours de 2020. La présence de micro organismes est primordiale à connaître, ne serait-ce que pour prévenir la biosphère terrestre d'une contamination par des germes pathogènes inconnus. Une quarantaine stricte devra donc être envisagée, à l'instar de ce qui avait été effectué lors du retour des astronautes de la Lune en 1969. NB : De nombreux sites spécialisés détaillent plus avant Mars dont les caractéristiques ne sont ici que survolées. |

COMPOSITION DE L'ATMOSPHÈRE | |||

| COMPOSÉ | %,ppm | COMPOSÉ | %, ppm |  |

|

| SiO2 % | 44 | CO2 % | 95,3 | ||

| Al2O3 % | 5,5 | N2 % | 2,7 | ||

| Fe2O3 % | 19 | A % | 1,6 | ||

| MgO % | 8,5 | O2 % | 0,13 | ||

| CaO % | 5,3 | CO % | 0,07 | ||

| K2O % | 0,3 | H2O % | 0,03 | ||

| TiO2 % | 0,9 | O3 ppm | 0,3 | ||

| SO3 % | 8 | Ne ppm | 2,5 | Vue du pôle sud et des | |

| Cl % | 0,7 | Kr ppm | 2,5 | variations de surface | |

| Rb ppm | < 30 | Xe ppm | 0,08 | des calottes glaciaires | |

| Sr ppm | 45 | ||||

| Y ppm | 50 | ||||

| Zr ppm | < 30 | ||||

Coucher de Soleil sur Mars

Twin peaks . Une vision presque familière ...

4.1.3

Vénus

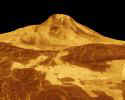

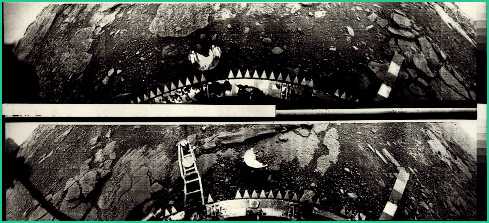

Vénus est, après le Soleil et la Lune, l'astre le plus brillant du ciel. C'est

la fameuse "étoile du berger", connue depuis l'antiquité, bien que

ne soit pas une étoile. Une épaisse atmosphère recouvre sa surface et ce

n'est que récemment que l'on a pu en étudier les reliefs et l'apparence au

sol, de part les sondes soviétiques Venera 13 et 14 en mars 1982, et plus

récemment grâce à la cartographie radar qu'en a faite la sonde américaine

Magellan, entre 1990 et 1994.

Vénus est comparable en taille à la Terre. Son diamètre en diffère peu.

Cependant, plus proche du Soleil, elle en reçoit deux fois plus d'énergie.

Cette différence a fait de cette planète un enfer dantesque. L'atmosphère

très épaisse, principalement composée de CO2 (voir tableau) qui y

règne atteint au niveau du sol une pression de 100 bars (pression rencontrée

à 1000m sous l'eau sur Terre) alors que la température est de 450°C. Cette

fournaise en due à l'effet de serre provoqué par le gaz carbonique, mais ce

gaz à lui seul ne suffit pas à l'expliquer. En effet, de larges fenêtres

subsistent dans le spectre d'absorption du CO2 par lesquelles

certains rayonnements devraient pouvoir s'échapper. C'est vers 50 km

d'altitude, ou évoluent des nuages d'acide sulfurique H2SO4

que se trouve la solution du problème, cet élément, combiné à du SO2

complétant l'effet de serre. Cet acide pleut d'ailleurs de ces nuages, puis se

dissocie avant d'arriver au sol en H2O et SO2 qui

regagnent les hautes couches pour se recombiner.

Par ailleurs, l'atmosphère de Vénus est très sèche. L'eau est en effet

dissociée par le rayonnement solaire à haute altitude et l'hydrogène ne

pouvant être retenu par la gravité s'échappe.

Vénus

cependant n'aurait pas toujours été cet enfer. On pense que dans le passé, la

planète comportait de grandes quantités d'eau, comparables à la Terre. Un

dégazage violent se serait produit, sans doute sous l'effet d'un volcanisme

très actif, et aurait initié l'effet de serre. L'état actuel serait un

équilibre résultant de ces conditions initiales. Dans cette hypothèse, l'eau

liquide aurait été présente sur Vénus, formant de vastes océans dans

lesquels, étant données les conditions climatiques, des processus

biologiques auraient pu démarrer.

Vénus

cependant n'aurait pas toujours été cet enfer. On pense que dans le passé, la

planète comportait de grandes quantités d'eau, comparables à la Terre. Un

dégazage violent se serait produit, sans doute sous l'effet d'un volcanisme

très actif, et aurait initié l'effet de serre. L'état actuel serait un

équilibre résultant de ces conditions initiales. Dans cette hypothèse, l'eau

liquide aurait été présente sur Vénus, formant de vastes océans dans

lesquels, étant données les conditions climatiques, des processus

biologiques auraient pu démarrer.

Quoi qu'il en soit, les conditions actuelles ne permettent absolument pas, au

niveau du sol, à une quelconque forme de vie de subsister, même à l'état

végétatif. Nous sommes en effet largement au dessus des tolérances des

archéobactéries les plus résistances que nous connaissions. Dans de telle

conditions, toute forme de vie à base de carbone est ... carbonisée !

On

ne peut exclure malgré tout que, vers 80 kms d'altitude où la pression est de

l'ordre de une atmosphère, une vie pourrait s'être maintenue. Cette hypothèse

n'est cependant pas vérifiée. Elle a donné naissance à des projets plus ou

moins originaux et dans tous les cas irréalisables actuellement selon lesquels

une atmosphère et des conditions viables pourraient être établies sur la

surface de Vénus en ensemençant la haute atmosphère de bactéries

consommatrices de CO2 et de SO2 qui à terme, en

produisant de l'oxygène, diminueraient l'effet de serre. C'est le fameux

"terraforming". Ces projets, si ils sont scientifiquement cohérents,

ne le sont pas techniquement actuellement et quand bien même ils le seraient,

cette transformation prendrait des siècles.

On

ne peut exclure malgré tout que, vers 80 kms d'altitude où la pression est de

l'ordre de une atmosphère, une vie pourrait s'être maintenue. Cette hypothèse

n'est cependant pas vérifiée. Elle a donné naissance à des projets plus ou

moins originaux et dans tous les cas irréalisables actuellement selon lesquels

une atmosphère et des conditions viables pourraient être établies sur la

surface de Vénus en ensemençant la haute atmosphère de bactéries

consommatrices de CO2 et de SO2 qui à terme, en

produisant de l'oxygène, diminueraient l'effet de serre. C'est le fameux

"terraforming". Ces projets, si ils sont scientifiquement cohérents,

ne le sont pas techniquement actuellement et quand bien même ils le seraient,

cette transformation prendrait des siècles.

| COMPOSITION DU SOL |  |

ATMOSPHÈRE AU NIVEAU DU SOL | |||

| COMPOSÉ | % | COMPOSÉ | % | On trouve plus haut en | |

| MgO | 11 | CO2 | 96,5 | altitude du H2O en quantités | |

| Al2O3 | 16 | N2 | 3,5 | plus importantes, ainsi | |

| SiO2 | 47 | SO2 | 0,02 | que des traces de O2, O | |

| K2O | 3 | A | 0,007 | et CO. | |

| CaO | 8 | Ne | 0,001 | Vers 60 km, nuages | |

| TiO2 | 1,4 | H2O | 0,01 | d'aérosols de H2SO4 | |

| MnO | 0,2 | CS | Traces | ||

| FeO | 9 | H2S | Traces | ||

|

| Une des rares images du sol de Vénus prises par la sonde soviétique Venera 13 en 1982. La température et la pression détruisent toute sonde en quelques minutes. |

| Début de Page | |

| Page 2/2 |